Historische Bildungsangebote

Hier finden Sie Wissenswertes über unsere Angebote zur historischen Bildung und ergänzende Projekte zu Ausstellungen und Publikationen

Findbuch-Recherche

Recherchieren Sie online in unserem Portal auf Findbuch.net. Die Bestandsübersicht wird ständig erweitert.

Die alte Webseite

Unsere Webseite erscheint in neuem Gewand. Die alten Inhalte werden nicht mehr erweitert und gepflegt, sind aber noch verfügbar.

Vortrag über die Unternehmer und Freimaurer Gottfried Polysius, Wilhelm von Oechelhaeuser und Fritz Melchert

Am 14. Mai 2024 laden die Johannisloge „Zu den drei Säulen“ im Orient Dessau und der Verein für Anhaltische Landeskunde, Regionalgruppe Dessau, zu einer gemeinsamen Veranstaltung in das Logenhaus, Ferdinand-von-Schill-Straße 7, ein. Um 19.00 Uhr findet dort ein Vortrag statt, in dem der Stadtarchivar Frank Kreißler die Unternehmer und Freimaurer Gottfried Polysius, Wilhelm von Oechelhaeuser und Fritz Melchert sowie weitere Freimaurer aus diesen Familien und deren unternehmerische und gesellschaftliche Leistungen vorstellt.

Alle Interessenten sind herzlich zum Vortrag eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 14. Mai 2024, 19.00 Uhr

Logenhaus

Ferdinand-von-Schill-Straße 7

Gottfried Polysius, Wilhelm von Oechelhaeuser und Fritz Melchert – Unternehmer und Freimaurer

Vortrag von Frank Kreißler, Dessau-Roßlau

Kontakt:

Verein für Anhaltische Landeskunde

Regionalgruppe Dessau

c/o Stadtarchiv Dessau-Roßlau

Heidestraße 21

06842 Dessau-Roßlau

Tel.: 0340/204-1024

E-Mail: stadtarchiv@dessau-rosslau.de

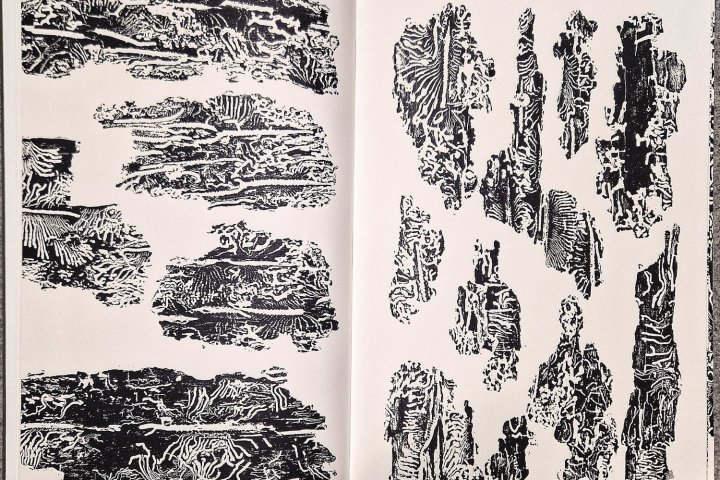

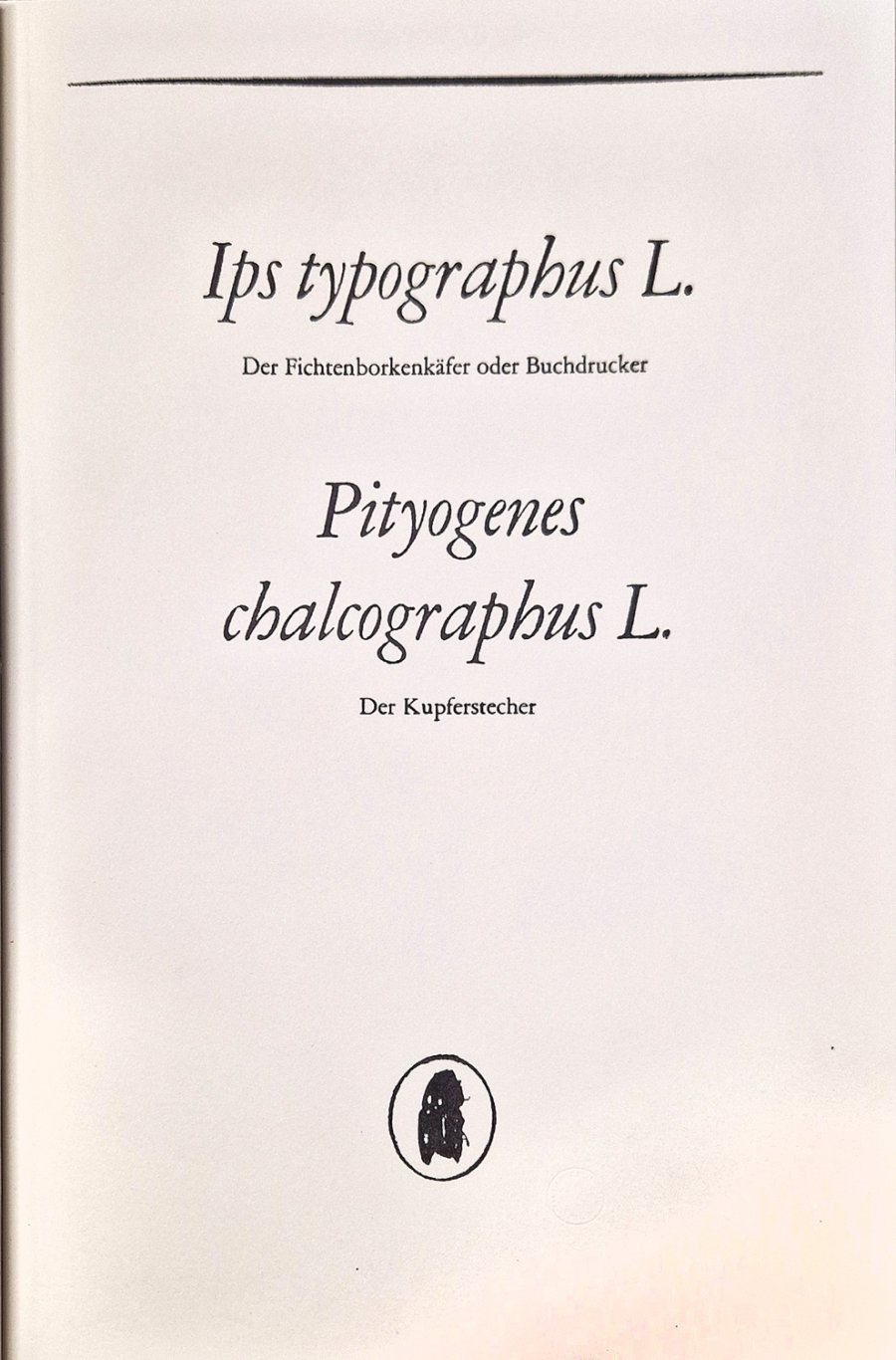

Archivale des Monats Mai - Künstlerbuch

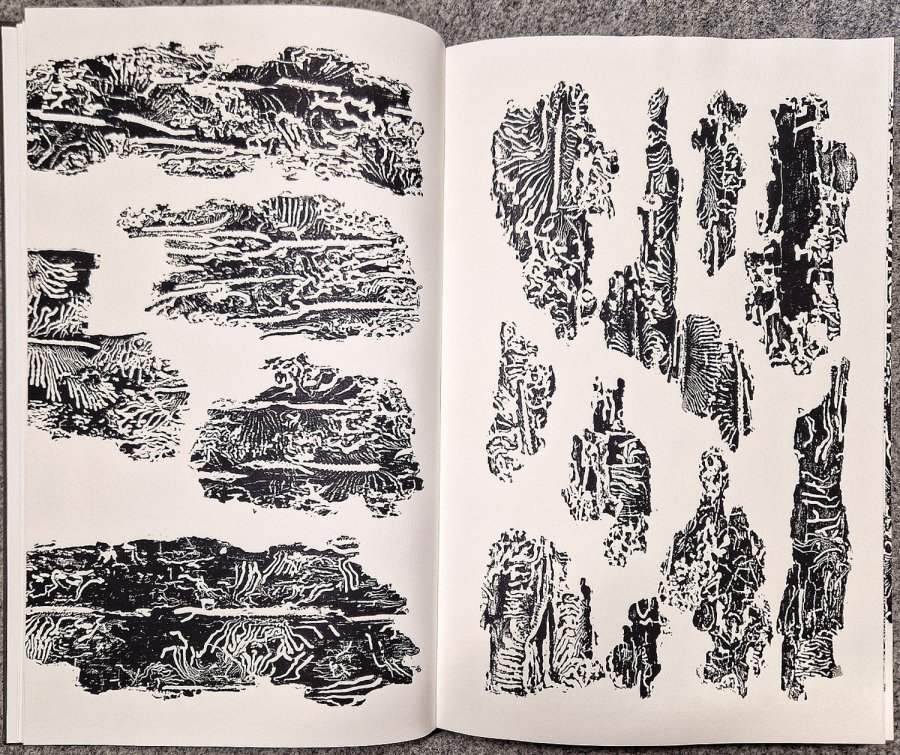

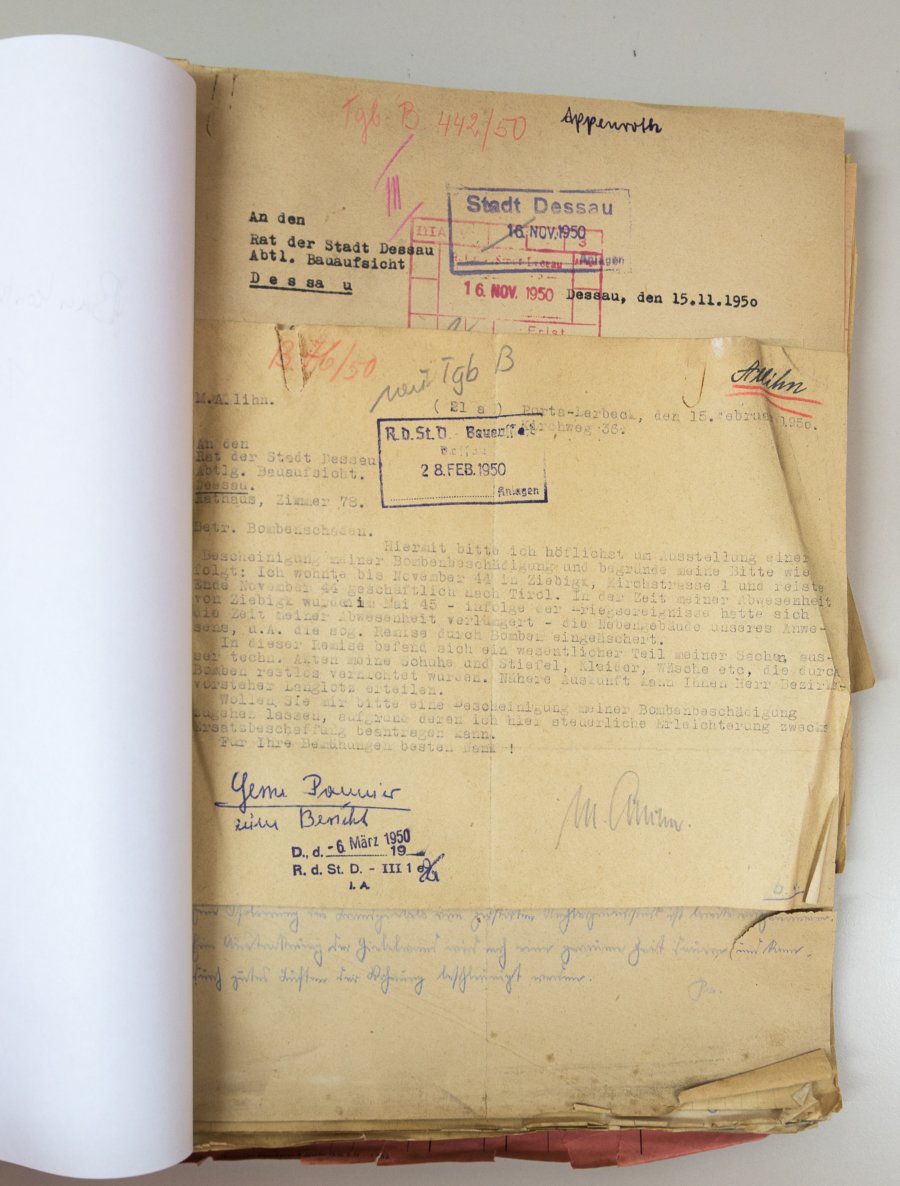

Peter Heckwolf: Ips typographus L. Der Fichtenborkenkäfer oder Buchdrucker, 1993

Im Jahr 1992 wurde in der Anhaltischen Landesbücherei Dessau (ALB) mit dem Aufbau einer Künstlerbuchsammlung begonnen. Das Land Sachsen-Anhalt fördert den Ankauf von Künstlerbüchern seit 1997. Seither betreut und beherbergt die heute zum Stadtarchiv Dessau-Roßlau gehörende ALB die Landessammlung Künstlerbücher. Als Künstlerbücher werden Kunstwerke bezeichnet, die das Buch zum Gegenstand einer künstlerischen Auseinandersetzung machen. Diese Bücher erscheinen in kleinen Auflagen oder sind sogar Unikate. Zu Künstlerbüchern gehören u.a. Buchobjekte, Malerbücher oder illustrierte Bücher. Ein Künstlerbuch aus der Sammlung wird im Mai 2024 im Stadtarchiv öffentlich präsentiert. Es handelt sich um den Band „Ips typographus L. Der Fichtenborkenkäfer oder Buchdrucker“ von Peter Heckwolf, entstanden 1993 in Kassel.

Peter Heckwolf, 1957 in Dieburg/Hessen geboren, ist freischaffenden Künstler und seit 1994 Künstlerischer Leiter der Druckwerkstatt der Fakultät für Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar. Im großformatigen Buch Ips typographus L. macht der Künstler den Fichtenborkenkäfer zu seinem „Mitarbeiter“. Von den originalen Larven- oder Fraßgängen des Käfers innerhalb der Rinde wurde im Hochdruckverfahren direkt auf das Papier gedruckt. Dieser Käfer, der im Deutschen auch Buchdrucker genannt wird, ist ein bedeutender Forstschädling. Der Name Buchdrucker erklärt sich durch die Ähnlichkeit der Larvengänge mit arabischen Schriftzeichen. Das Buch erschien in einer Auflage von 40 Exemplaren.

Stadtarchiv Dessau-Roßlau, Anhaltische Landesbücherei Dessau

Peter Heckwolf: Ips typographus L.

Signatur: KB 2002 C 983 (Leihgabe des Landes Sachsen-Anhalt)

Der Dessauer Kalender erscheint am 6. Dezember 2023

Das vom Stadtarchiv Dessau-Roßlau herausgegebene Jahrbuch wird zum Preis von 12,00 EURO in den Buchhandlungen, in der Touristinformation, im Stadtarchiv und an vielen anderen Orten erhältlich sein. Der Band hat einen Umfang von 224 Seiten und enthält 15 Beiträge zu verschiedensten Themenbereichen der Geschichte und Gegenwart unserer Stadt und Region. Die Beiträge widmen sich unter anderem der Stadt Dessau-Roßlau als Paradies der Flussbadekultur, dem mittelalterlichen Geschlecht der Herren von Roßlau, der Entwicklung der sozialen Dienste in Dessau, der Geschichte des Junkers-Flugzeugbaus, der Erbprinzessin Christiane Amalie (1774-1846) und Marlene Dietrich als Lyzeumsschülerin 1916/1917 in Dessau. Mit 247 Abbildungen ist der Dessauer Kalender 2024 wie immer reich illustriert.

Am Dienstag, 12. Dezember 2023, um 19.00 Uhr wird der Dessauer Kalender 2023 öffentlich vorgestellt. Diese Veranstaltung findet im Archivverbund Dessau (Alter Wasserturm, Heidestraße 21) statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung gebeten.

Dessauer Kalender, 68. Jahrgang (2024)

herausgegeben vom Stadtarchiv Dessau-Roßlau

224 S., 247 Abbildungen

Preis: 12,00 €

Mehr zum Dessauer Kalender 2024 bei Publikationen

Einband der Publikation

Nikolaus Abramowitsch Putjatin in Dessau und Dresden - Vortrag von Dr. Maria-Verena Leistner

Der ehemalige Ober-Bauintendant in Sankt Petersburg, Kammerherr und Geheimrat am russischen Zarenhof Fürst Nikolaus Abramowitsch Putjatin (1749-1830) lebte ab 1797 in Kleinzschachwitz bei Dresden, wo er sich nach eigenen Plänen eine extravagante Villa mit 16 Balkonen, einem kleinen Aussichtsturm und weiteren Besonderheiten errichten ließ. Er galt als großzügiger, frei denkender, kenntnisreicher und liebenswerter Sonderling, der vor Erfindergeist geradezu sprudelte. Im heutigen Dresdner Ortsteil Kleinzschachwitz ist die Erinnerung an den einstigen Einwohner und Förderer heute noch lebendig und wird gepflegt. Aber auch in Dessau war Fürst Putjatin kein Unbekannter. Er gehörte zu den vielen namhaften Zeitgenossen, die mit eigenen Augen sehen wollten, welche Maßnahmen der aufgeklärte Herrscher Leopold Friedrich Franz (1740-1817) ergriffen hatte, um aus dem Fürstentum (ab 1807 Herzogtum) Anhalt-Dessau ein modernes Land zu schaffen. Fürst Putjatin kam wohl im Jahr 1789 zum ersten Mal und später wiederholt nach Dessau. Seine Begeisterung für den nach Plänen Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorffs (1736-1800) in den Jahren 1787-1789 angelegten Neuen Begräbnisplatz (heute: Historischer Friedhof) war so groß, dass er sich dort ein Mausoleum errichten ließ, in dem sowohl seine Tochter, seine Ehefrau und Putjatin selbst auch bestattet wurden und das heute noch erhalten ist.

Die Germanistin Dr. Maria-Verena Leistner, die wohl beste Kennerin des äußerst vielgestaltigen Werkes des Dichters Wilhelm Müller und schon mehrfach in Dessau-Roßlau zu Gast, stellt den russischen Hochadligen und seine Beziehungen nach Dessau in ihrem Vortrag „Geduld, Überlegung und Muth, das sind die besten Waffen im Kampfe des Lebens.“ Nikolaus Abramowitsch Putjatin in Dessau und Dresden vor. Der Vortrag fand am Dienstag, 25. April 2023, um 19.00 Uhr im Archivverbund Dessau (Alter Wasserturm), Heidestraße 21, statt. Das Stadtarchiv Dessau-Roßlau und der Verein für Anhaltische Landeskunde luden hierzu ein.

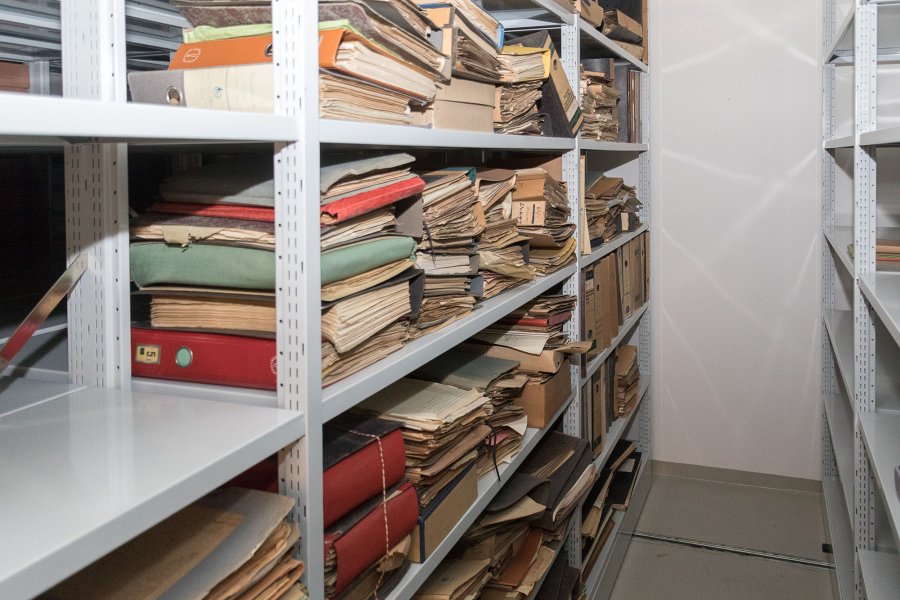

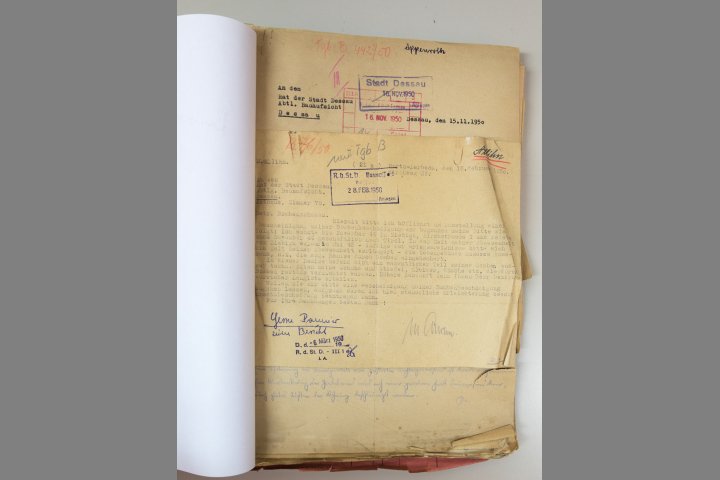

Neubeginn – Nutzbarmachung von Archivgut zum Wiederaufbau der Stadt Dessau nach 1945 auf dem Weg zu einer ‚sozialistischen‘ Großstadt, Teil 2

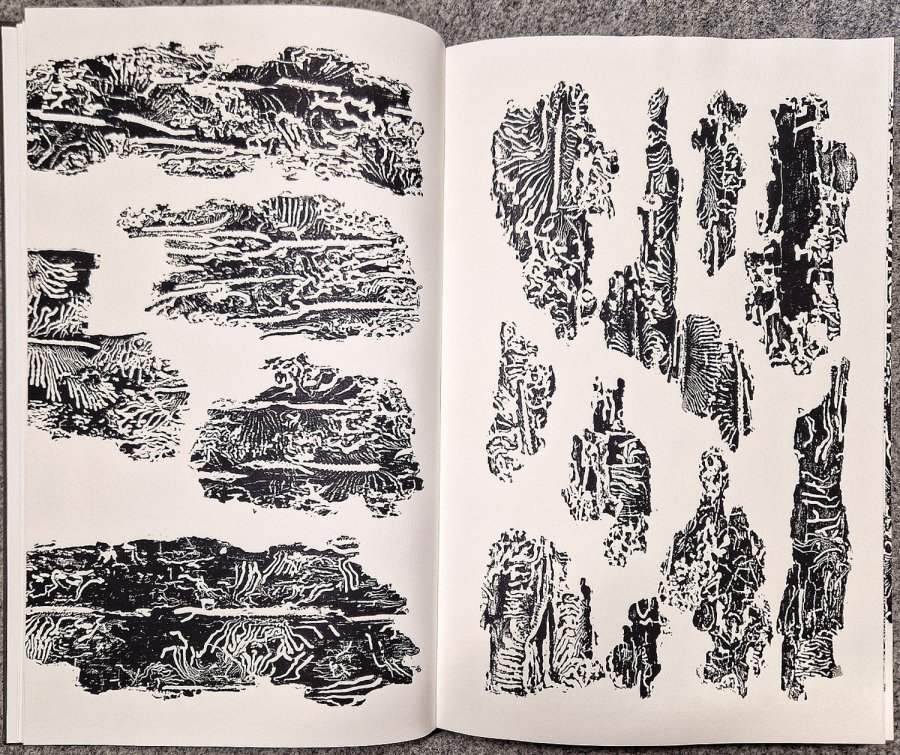

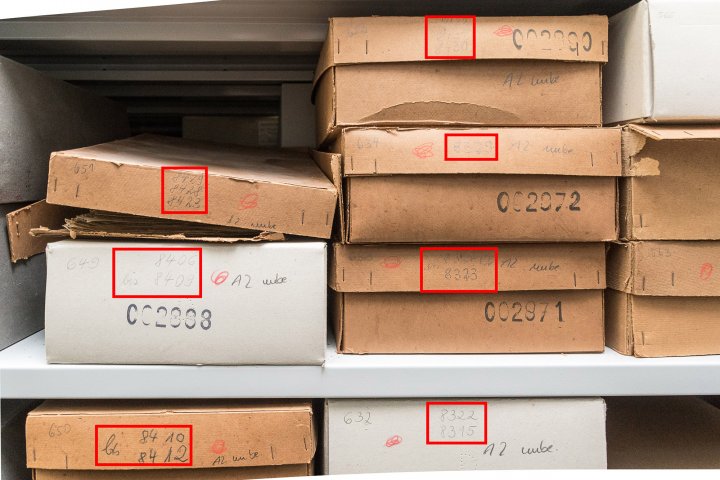

Der Landtag von Sachsen-Anhalt billigte im Herbst 2018 ein „Konzept zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“. Auf dieser Basis begann das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 mit der Förderung von Maßnahmen zum Erhalt des von Archiven, Bibliotheken und Museen bewahrten schriftlichen Kulturgutes. Von diesem Förderprogramm konnte das Stadtarchiv Dessau-Roßlau bereits mehrfach profitieren, so auch im Jahr 2022. Das Land förderte eine Maßnahme des Stadtarchivs, die unter dem Titel „Neubeginn - Nutzbarmachung von Archivgut zum Wiederaufbau der Stadt Dessau nach 1945 auf dem Weg zu einer ‚sozialistischen‘ Großstadt‘, Teil 2“ stand.

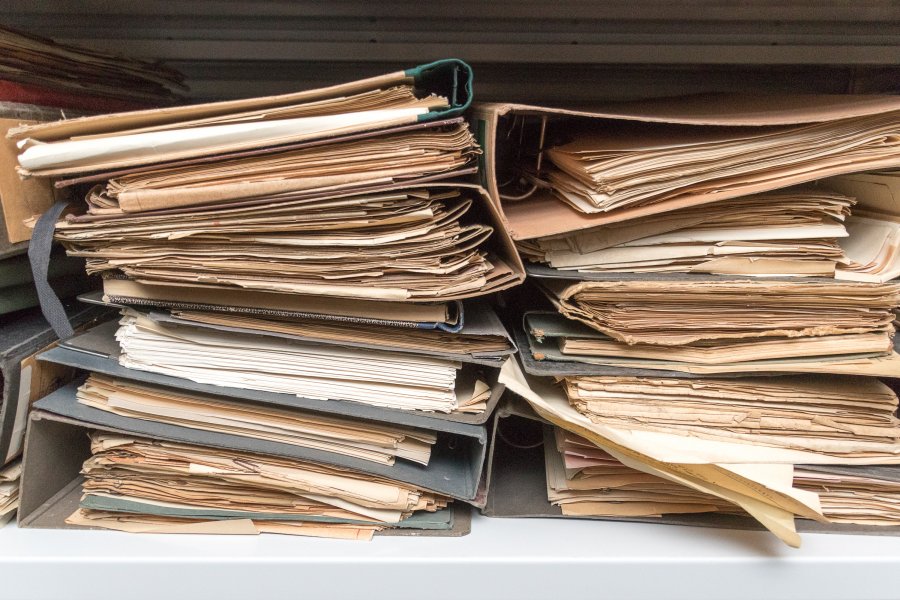

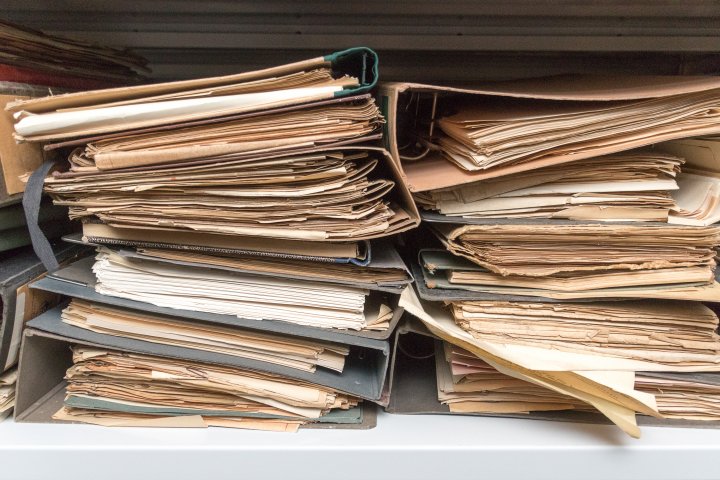

Im Rahmen der Maßnahme konnte durch Dienstleister ein Teilbestand von 14 laufenden Metern bisher unverzeichneter Akten des Rates der Stadt Dessau aus dem Zeitraum 1945 bis ca. 1970 bearbeitet werden. Die Unterlagen dokumentieren das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsentscheidungen des Rates der Stadt Dessau und seiner Gliederungen (Abteilung Inneres bzw. Ordnung und Sicherheit, Organisation, Plankommission, Abteilung Finanzen, Handel und Versorgung, Sozialfürsorge und Gesundheitswesen, Verkehr sowie Bauwesen) beim Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten Stadt und bei deren Entwicklung hin zur „sozialistischen“ Großstadt.

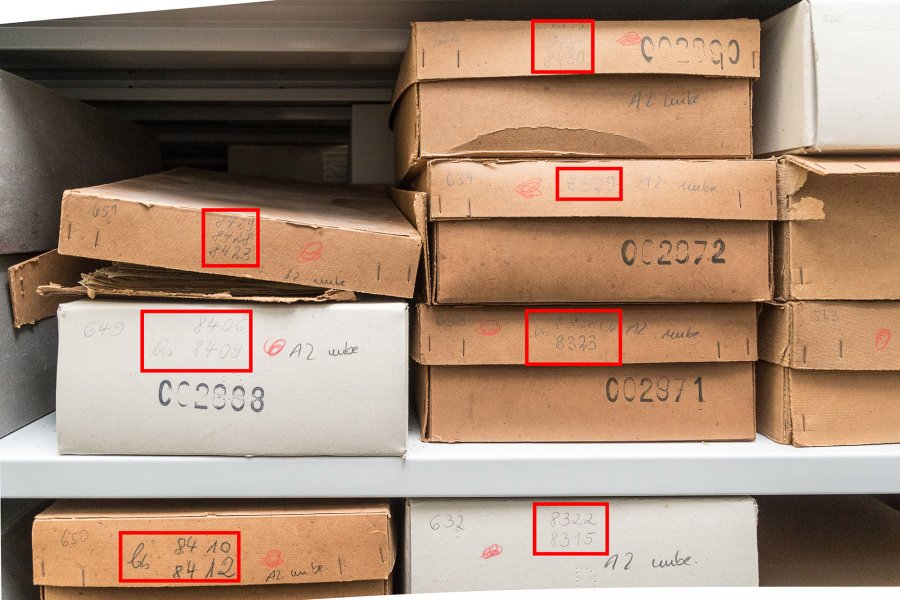

Allerdings befand sich dieser Aktenbestand sich durch unsachgemäße Lagerung vor der Übernahme durch das Stadtarchiv im Rahmen von Notübernahmen in einem schlechten Ordnungs- und Erhaltungszustand. Die Unterlagen waren staubig und verschmutzt, enthielten zum Teil noch rostende Metallteile, befanden sich teilweise in alten, stark säurehaltigen Kartons und teilweise noch in Aktenordnern. An eine Verzeichnung dieser Akten, geschweige denn öffentlichen Nutzbarmachung, war deshalb bisher nicht zu denken.

Dank der Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt im Programm zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts und mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts wird sich dies nun ändern. Das betroffene Archivgut befindet sich nach Abschluss der Maßnahme gereinigt, entmetallisiert, entsäuert und in Archivkartons verpackt wieder im Stadtarchiv. In Kürze wird die Verzeichnung der Akten erfolgen.

Neue Webseite

Unsere Homepage wird gerade überarbeitet. Leider sind noch nicht alle Inhalte der alten Webseite auf der neuen Internetpräsenz verfügbar.

Die Inhalte der alten Seite sind aber trotzdem abrufbar. Sie gelangen über folgenden Link dorthin: https://www.alb-dessau.de/old/

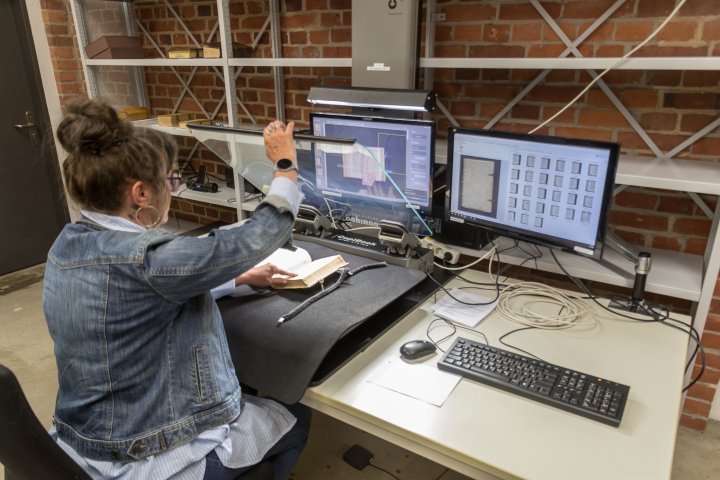

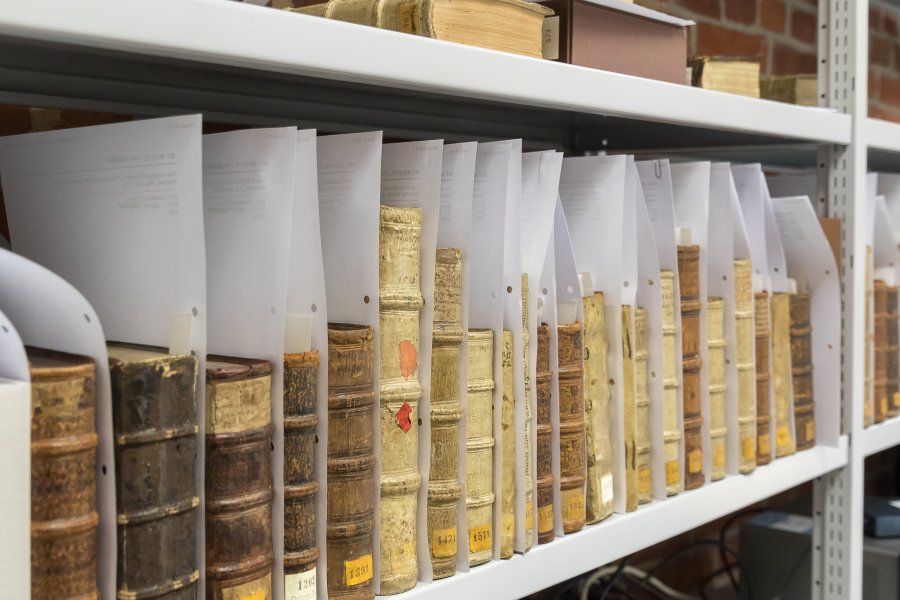

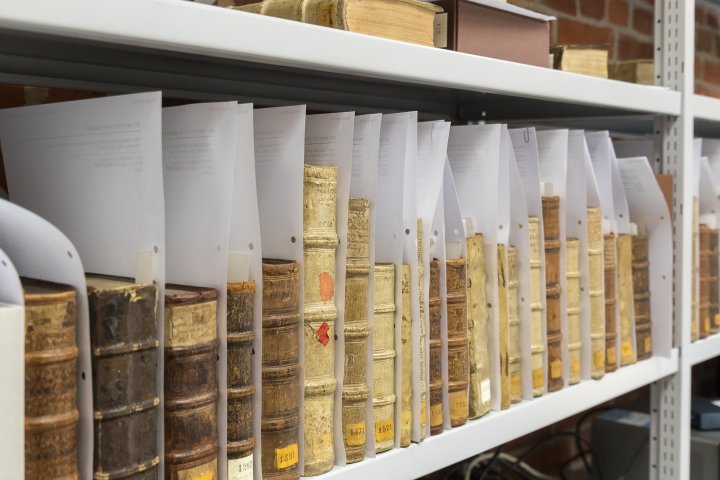

Die Digitalisierung hat begonnen

Am 12. Mai startete in der zum Stadtarchiv Dessau-Roßlau gehörenden Anhaltischen Landesbücherei Dessau ein umfangreiches Digitalisierungsprojekt. Möglich wurde dies mit Unterstützung des Förderprogramms „Wissenwandel“, dem Digitalprogramm des Deutschen Bibliotheksverbandes für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und Eigenmitteln der Stadt Dessau-Roßlau.

Damit wird ein seit vielen Jahren bestehender Wunsch wahr – die Digitalisierung großer Teile der Fürst-Georg-Bibliothek. Es können die wertvollen Bestände aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die zum Teil unikal überliefert sind bzw. umfangreiche Marginalien tragen, die durch die Wissenschaft noch nicht ausgewertet sind, digital zugänglich gemacht werden. Dadurch ist eine Nutzung durch Wissenschaft und Forschung unabhängig vom Unterbringungsort möglich. Gleichzeitig schützt die digitale Nutzung die Originale vor Schäden durch die Benutzung. Langfristig ist die digitale Rekonstruktion der Bücherbestände des Fürsten Georg III. von Anhalt geplant, die kriegsbedingt in zwei große Bestandsteile zerrissen ist: Die noch in Dessau-Roßlau vorhandenen Bestände sowie die kriegsbedingt verlagerten Bestände (heute in der Russischen Staatsbibliothek Moskau).

Im jetzt begonnenen Schritt werden deutsche Drucke aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit einem Umfang von 120.000 Seiten digitalisiert. Für weitere Bestandsteile (z. B. die mittelalterlichen Handschriften) laufen vorbereitende Absprachen mit weiteren Projektpartnern.

Die digitalisierten Objekte werden in Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek im Repertorium Share_it langzeitarchiviert und in der Deutschen Digitalen Bibliothek, in weiteren großen Datenbanken und natürlich über die eigene Homepage der Anhaltischen Landesbücherei Dessau zugänglich gemacht. Schon in wenigen Wochen werden hier die ersten Digitalisate abrufbar sein (www.alb-dessau.de). Auch die Webseite entstand dank großzügiger Förderung aus dem Programm WissensWandel.

Neueste Beiträge